平成18年4月1日 山都町立蘇陽病院発行 第18号

巻頭言 院長 池田信二

皆様こんにちは、暦では既に陽春の季節ですが、山都町は大雪に見舞われたり、まだまだ寒い日がつづきます。風邪など召しませんよう十分ご自愛下さい。さて今

回は、町立病院の使命について考えてみました。公的病院は、採算を度外視した地域医療の確保の他、都会の病院に負けない高度先進医療を提供すべき、と認識しています。近年は道路事情も良くなり、インターネット等による情報も沢山ありますので、住民の方に対するニーズはあがっており、病院は常にこれに対応できるレベルにあるように努力しないといけません。一方、高度医療を実践

皆様こんにちは、暦では既に陽春の季節ですが、山都町は大雪に見舞われたり、まだまだ寒い日がつづきます。風邪など召しませんよう十分ご自愛下さい。さて今

回は、町立病院の使命について考えてみました。公的病院は、採算を度外視した地域医療の確保の他、都会の病院に負けない高度先進医療を提供すべき、と認識しています。近年は道路事情も良くなり、インターネット等による情報も沢山ありますので、住民の方に対するニーズはあがっており、病院は常にこれに対応できるレベルにあるように努力しないといけません。一方、高度医療を実践 するためには、特別な機器、薬剤、人材を必要とするため医療費がかなりかさむのも事実です。しかし、財政状況に厳しい現状では、赤字は許されず、安定した経営基盤を確立するのは必要不可欠と思われます。具体策としては、医療サービスの向上、人件費の見直し、そして医療の質を保ちつつ、薬剤、診療材料など諸経費等の節約、と考えられます。現実には、色々と問題は有りますが、皆様のご指導とご協力を仰ぎながら、納得いく病院運営を進め、より安定した病院経営を目指しつつ、町立病院の使命を果たしたいと思います。宜しくお願い致します。

するためには、特別な機器、薬剤、人材を必要とするため医療費がかなりかさむのも事実です。しかし、財政状況に厳しい現状では、赤字は許されず、安定した経営基盤を確立するのは必要不可欠と思われます。具体策としては、医療サービスの向上、人件費の見直し、そして医療の質を保ちつつ、薬剤、診療材料など諸経費等の節約、と考えられます。現実には、色々と問題は有りますが、皆様のご指導とご協力を仰ぎながら、納得いく病院運営を進め、より安定した病院経営を目指しつつ、町立病院の使命を果たしたいと思います。宜しくお願い致します。

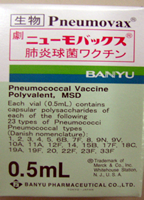

肺炎球菌ワクチン 一回で五年間、肺炎を予防できます 医 師 西村 誠

当院では二年前より、県内でも実施が少ない肺炎球菌ワクチンによる肺炎の予防を積極的に行っています。私が赴任時に、予想外に呼吸器疾患(特に肺気腫)の患者様が多かったのと、一回接種することで何と五年間も効果があるといわれており、世界中でその効果が確認されているからです。ところが、自費(五千円程度)ということもあり、日本では接種率も0.1%と低く、医

師 の 中にも知らない人もいる状

当院では二年前より、県内でも実施が少ない肺炎球菌ワクチンによる肺炎の予防を積極的に行っています。私が赴任時に、予想外に呼吸器疾患(特に肺気腫)の患者様が多かったのと、一回接種することで何と五年間も効果があるといわれており、世界中でその効果が確認されているからです。ところが、自費(五千円程度)ということもあり、日本では接種率も0.1%と低く、医

師 の 中にも知らない人もいる状況です。五千円といっても、五年間効果が持続しますので、一年間当たり千円程度ですし、何しろ肺炎で一度入院すれば五千円どころかもっと高額の費用がかかり、時には命に影響が及ぶこともあります。現在、全国では二十一もの自治体で公費補助がなされており、山都町でも今後、行政に期待したいところです。北海道の棚瀬町では、診療所の熱血先生の音頭で、六十五歳以上のほとんどに接種されているという、先進的な地域もあります。高齢者の死因の一位と言われている肺炎を、当院の予防注射で予防してみませんか?

院内消防訓練 総務係 小崎 誠也

二月十五日(水)小雨の降る中、蘇陽病院消防訓練を実施しました。今回は夜間を想定した訓練で、避難・誘導・初期消火・情報伝達と一人一人が自分の役目を的確に行い、駐車場にて実際に消火器を使った消火訓練も行いました。蘇陽分駐署からの適確な指摘も有りましたが、長崎県での老人施設の火災を教訓に、火を出さない事を職員一同協力してまいります。

二月十五日(水)小雨の降る中、蘇陽病院消防訓練を実施しました。今回は夜間を想定した訓練で、避難・誘導・初期消火・情報伝達と一人一人が自分の役目を的確に行い、駐車場にて実際に消火器を使った消火訓練も行いました。蘇陽分駐署からの適確な指摘も有りましたが、長崎県での老人施設の火災を教訓に、火を出さない事を職員一同協力してまいります。「栄養改善功労賞」を受賞して 管理栄養士 工藤 操

平成十八年二月一日熊本市産業文化会館において、県内各町村より関係者多数ご出席のもと、「平成十七年度熊本県民健康づくり大会」が開催され、表彰式がありました。昭和六十二年に「優良集団給食施設」として県知事表彰を受け、今回で二度目となります。受賞に至るには、これまで支えてきてくれた調理師の方々の大きな協力があってのこと、更に、先生方をはじめ蘇陽病院全職員の皆さんの全面的なご協力の賜物と思い改めて感謝しているところです。これからも「食」を通して患者様の栄養状態改善のため、貢献していければと思っています。今後ともよろしくお願い致します。

平成十八年二月一日熊本市産業文化会館において、県内各町村より関係者多数ご出席のもと、「平成十七年度熊本県民健康づくり大会」が開催され、表彰式がありました。昭和六十二年に「優良集団給食施設」として県知事表彰を受け、今回で二度目となります。受賞に至るには、これまで支えてきてくれた調理師の方々の大きな協力があってのこと、更に、先生方をはじめ蘇陽病院全職員の皆さんの全面的なご協力の賜物と思い改めて感謝しているところです。これからも「食」を通して患者様の栄養状態改善のため、貢献していければと思っています。今後ともよろしくお願い致します。

ひよこクラブ3月号掲載 総務係 今村 順一

平成十八年三月一日発行「ひよこクラブ三月号」の小児外科専門医特集に掲載されました。「ひよこクラブ」とは育児-体験アドバイスマガジンの代表誌です。小さなお子様から年配の方まで、幅広い患者様に「信頼していただける医療」をモットーに、優しくご説明・指導し最適な診断治療をしていきたいと思います。最近は、小児の患者様も増加し、池田院長と大城副院長は小児外科の専門医ですので、遠慮なくご相談ください。

医事係の接遇研修を終えて 医事係長 藤嶋 サヨ子

去る十二月から一月までの期間、医事係は各々三日間の予定でニュースカイホテルへ接遇の研修へ行ってまいりました。ホテルの「お客様」と病院へ来院される「患者様」とでは、必然的・立場的・心理的に大きな違いはありますが、迎え入れる者の「気配り」「心配り」は同じだと思われます。ホテルではお客様の送迎や催し物の案内等のベル業務に従事させていただきました。当院でも毎年行われています「接遇に関する勉強会」の内容を実践するもので、今回ベルボーイのお客様への対応を目の当たりにして、患者様へのサービスはホテルと同様全職員が取り組むべきことであり、職員の意識が変わらなければ何も変わらないことを痛感しました。ベル業務研修から学んだ貴重な三日間をもとに、僻地という地域性の中で患者様に選ばれる病院作り・やさしい病院作りを、その上で医療の質や患者様の満足度の向上等に生かしたいと思います。

去る十二月から一月までの期間、医事係は各々三日間の予定でニュースカイホテルへ接遇の研修へ行ってまいりました。ホテルの「お客様」と病院へ来院される「患者様」とでは、必然的・立場的・心理的に大きな違いはありますが、迎え入れる者の「気配り」「心配り」は同じだと思われます。ホテルではお客様の送迎や催し物の案内等のベル業務に従事させていただきました。当院でも毎年行われています「接遇に関する勉強会」の内容を実践するもので、今回ベルボーイのお客様への対応を目の当たりにして、患者様へのサービスはホテルと同様全職員が取り組むべきことであり、職員の意識が変わらなければ何も変わらないことを痛感しました。ベル業務研修から学んだ貴重な三日間をもとに、僻地という地域性の中で患者様に選ばれる病院作り・やさしい病院作りを、その上で医療の質や患者様の満足度の向上等に生かしたいと思います。職員勉強会報告 経営企画係長 渡邉寿彦

去る平成十八年三月十日、学術部主催の職員勉強会において、九州大学大学院農学研究院教授 近藤隆一郎先生をお招きし、「キノコの機能性成分について」という演題にて、ご講演を頂き、当日は、JA阿蘇からも聴講にみえられ、盛況のうちに開催されました。山都町でもお馴染みのしいたけ等、キノコ類が持っている「血圧降下作用」等の機能性についてのお話でしたが、特にキノコの成分による「前立腺肥大症改善・予防効果」や「骨粗しょう症改善・予防効果」について、データを基にわかりやすく解説いただきました。地元の特産物である「しいたけ」の効用やその効用を自然に活用していた先人の知恵などを改めて考えることができた有意義な勉強会でした。

去る平成十八年三月十日、学術部主催の職員勉強会において、九州大学大学院農学研究院教授 近藤隆一郎先生をお招きし、「キノコの機能性成分について」という演題にて、ご講演を頂き、当日は、JA阿蘇からも聴講にみえられ、盛況のうちに開催されました。山都町でもお馴染みのしいたけ等、キノコ類が持っている「血圧降下作用」等の機能性についてのお話でしたが、特にキノコの成分による「前立腺肥大症改善・予防効果」や「骨粗しょう症改善・予防効果」について、データを基にわかりやすく解説いただきました。地元の特産物である「しいたけ」の効用やその効用を自然に活用していた先人の知恵などを改めて考えることができた有意義な勉強会でした。介護予防教室について 在宅介護支援センター 梶原 マリ

今年四月介護保険制度が改正、内容の一部として予防を重視することは皆様のご存じの通りです。そこで、高齢者の方々に、健康で生き生きと暮らしていただけるように、介護予防教室を開催中です。役場蘇陽支所の片倉栄養士・当院の仁木理学療法士・柏歯科の戸高歯科衛生士を講師に、各地区で開催中のわくわくサロン・もやい広場・水曜会の会場で、栄養面・体操(筋トレ)・口腔ケア等の専門的立場から講演しております。これまで十カ所の会場で九十九名受講していただきました。蘇望苑・社協蘇陽支部・水曜会責任者のご配慮と参加いただいた住民の皆様のご協力のもと、和やかな雰囲気で開催できておりますことにお礼を申し上げます。

今年四月介護保険制度が改正、内容の一部として予防を重視することは皆様のご存じの通りです。そこで、高齢者の方々に、健康で生き生きと暮らしていただけるように、介護予防教室を開催中です。役場蘇陽支所の片倉栄養士・当院の仁木理学療法士・柏歯科の戸高歯科衛生士を講師に、各地区で開催中のわくわくサロン・もやい広場・水曜会の会場で、栄養面・体操(筋トレ)・口腔ケア等の専門的立場から講演しております。これまで十カ所の会場で九十九名受講していただきました。蘇望苑・社協蘇陽支部・水曜会責任者のご配慮と参加いただいた住民の皆様のご協力のもと、和やかな雰囲気で開催できておりますことにお礼を申し上げます。AEDの導入について 外来看護主任 工藤 由希子

AED(自動体外式除細動器)とは、心停止、呼吸停止がおきた場合医師に代わって心臓の状態を機械が自動的に判断し、どのような処置をすれば良いのかを音声で指示を出し、必要があれば電気ショックを与えて心臓の動きをより正常に近い状態に戻す医療機器です。現在、人が多く集まる公共の場所に設置が進んできており、今回当院でもAEDを導入し、設置することとなりました。音声に従って行動し、胸にパドルを付け除細動までボタンを押すだけの簡単操作なため、救急の現場に居合わせた医師以外の人が使用し、死を防ぐことが出来るのが利点です。先日勉強会があり、全職員が使用できるよう実技講習が行われました。当院は万が一に備えいつでも使用できるような体制を整えています。

AED(自動体外式除細動器)とは、心停止、呼吸停止がおきた場合医師に代わって心臓の状態を機械が自動的に判断し、どのような処置をすれば良いのかを音声で指示を出し、必要があれば電気ショックを与えて心臓の動きをより正常に近い状態に戻す医療機器です。現在、人が多く集まる公共の場所に設置が進んできており、今回当院でもAEDを導入し、設置することとなりました。音声に従って行動し、胸にパドルを付け除細動までボタンを押すだけの簡単操作なため、救急の現場に居合わせた医師以外の人が使用し、死を防ぐことが出来るのが利点です。先日勉強会があり、全職員が使用できるよう実技講習が行われました。当院は万が一に備えいつでも使用できるような体制を整えています。

循環器科・診療所日程変更について 医 師 田嶋 哲二

四月より医師の異動に伴い、診療体制が変更になります。まず、循環器科の診療が現在の月曜日の午後から「金曜日の全日(午前、午後)」へと変更になります。また各診療所が週一回の診療となり井無田、北部診療所へはあと一回診療所への送迎が加わります。緑川診療所は「水曜日午後診療」、井無田診療所は「火曜日午後診療」と「金曜日午後診療所送迎」、北部(東竹原)診療所は「月曜日午後診療」と「木曜日午後診療所送迎」となります。診療所送迎については午後一時三十分に診療所前に病院車がお迎えに参ります。皆様には多大なご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご協力をお願いいたします。ご不明な点は当院職員へお尋ね下さい。

編集後記 医師 田嶋 哲二

病院便り担当が経営企画係の二宮辰司に代わりました。前任者から引き継ぎ早3年「わかりやすく、見やすい紙面つくり」を目標に、知りたい情報、必要な情報を提供できる「蘇陽病院と皆様の架け橋」になれればと発刊してきました。暖かい声援に支えられ今までやってくることができました。更により良い紙面作りを信じています。

ありがとうございました。

皆様こんにちは、例年ですと、初夏の心地よい風が吹き、山都町は大変すごしやすい季節のはずですが、今年は未だ梅雨が明けずに、時折大雨に見舞われています。二次災害が起きないことを強く祈っています。さて、先日、恒例の第十三回蘇陽病院院内学会が開催され、各部署より多くの演題が発表されました。事務部より「地方自治と自治体病院」、「町村合併における蘇陽病院としての役割」、看護科より「慢性C型肝炎治療の現況」、「へき地における小児外科手術と看護師の役割」等等、当院が取り組んでいる地域包括医療、高度医療に関する内容が沢山あり、全職員気持を新たにした次第です。特別講演として日赤熊本病院副院長の山根先生より「外傷」に関するお話があり、大変有意義なものでした。学

皆様こんにちは、例年ですと、初夏の心地よい風が吹き、山都町は大変すごしやすい季節のはずですが、今年は未だ梅雨が明けずに、時折大雨に見舞われています。二次災害が起きないことを強く祈っています。さて、先日、恒例の第十三回蘇陽病院院内学会が開催され、各部署より多くの演題が発表されました。事務部より「地方自治と自治体病院」、「町村合併における蘇陽病院としての役割」、看護科より「慢性C型肝炎治療の現況」、「へき地における小児外科手術と看護師の役割」等等、当院が取り組んでいる地域包括医療、高度医療に関する内容が沢山あり、全職員気持を新たにした次第です。特別講演として日赤熊本病院副院長の山根先生より「外傷」に関するお話があり、大変有意義なものでした。学 会は、今後、更に内容の充実したものにしたいと考えています。既に、ご存知とおもいますが、今回の医療法改正にて、医療に関しては地方の病院、そして住民(特に高齢者)にとって、これから、厳しい状況が予想されます。しかし、当院は山都町唯一の機能評価認定病院、そして、へき地医療拠点病院として、皆様へのサービスを落とさないよう、つねに質の高い、安心、安全の医療を目指して頑張りたいとおもっています。ご理解とご支援、どうか宜しくお願いいたします。

会は、今後、更に内容の充実したものにしたいと考えています。既に、ご存知とおもいますが、今回の医療法改正にて、医療に関しては地方の病院、そして住民(特に高齢者)にとって、これから、厳しい状況が予想されます。しかし、当院は山都町唯一の機能評価認定病院、そして、へき地医療拠点病院として、皆様へのサービスを落とさないよう、つねに質の高い、安心、安全の医療を目指して頑張りたいとおもっています。ご理解とご支援、どうか宜しくお願いいたします。  薬を専門に扱う仕事をするために、病院には必ず薬剤師がいます。蘇陽病院は薬剤師が一人ですので、ほとんど患者様の目に触れず、薬剤師がいることすら忘れられそうですが、気楽に受付で呼び出していただければ、医師や看護師とは違った視点から薬を理解するのにお役にたてると思っています。薬は温度や光、食事の前後や空腹時の服用、あるいは同時に服用する薬や食物の影響によって、効果が大きく変わることがあります。その結果、薬が効きにくくなったり、あるいは薬の作用が強くなって、思いもしなかった副作用が発生することがあります。もし、少しでも薬について不安なことがありましたら、病院や調剤薬局の薬剤師に相談してみてください。薬についての理解が深まれば、飲み間違いや飲み忘れなども少なくなるかもしれません。

薬を専門に扱う仕事をするために、病院には必ず薬剤師がいます。蘇陽病院は薬剤師が一人ですので、ほとんど患者様の目に触れず、薬剤師がいることすら忘れられそうですが、気楽に受付で呼び出していただければ、医師や看護師とは違った視点から薬を理解するのにお役にたてると思っています。薬は温度や光、食事の前後や空腹時の服用、あるいは同時に服用する薬や食物の影響によって、効果が大きく変わることがあります。その結果、薬が効きにくくなったり、あるいは薬の作用が強くなって、思いもしなかった副作用が発生することがあります。もし、少しでも薬について不安なことがありましたら、病院や調剤薬局の薬剤師に相談してみてください。薬についての理解が深まれば、飲み間違いや飲み忘れなども少なくなるかもしれません。 この六月から蘇陽病院に(西村医師の後任として)総合診療科として赴任しました野口です。出身は熊本市で、実家は酪農業をしています。山都町に来て、熊本や天草との気温の違いに驚いています。前任地は天草の湯島という一周四㎞の小さな離島の診療所だったので、のんびりと、時間をかけて、診察・検査・治療が出来ましたが、こちらでは患者さんも多く、以前に比べ医師の数も減ったため

この六月から蘇陽病院に(西村医師の後任として)総合診療科として赴任しました野口です。出身は熊本市で、実家は酪農業をしています。山都町に来て、熊本や天草との気温の違いに驚いています。前任地は天草の湯島という一周四㎞の小さな離島の診療所だったので、のんびりと、時間をかけて、診察・検査・治療が出来ましたが、こちらでは患者さんも多く、以前に比べ医師の数も減ったため に、なかなか時間をかけられず、急かされるのが悩みの種です。蘇陽病院では月・火・金に一番診察室で外来診察を担当しています。そして、水曜の午前中に胃カメラや超音波といった検査を、午後には北部診療所と往診を担当しています。特にどの臓器専門というのはありませんが、しいて言うなら専門は整形外科と内科です。今後,骨粗鬆症の治療に重点をおいて診ていこうと考えています。趣味はハンドボール(上手い?)とスノーボード(下手!)です。どうぞ宜しくお願いします。

に、なかなか時間をかけられず、急かされるのが悩みの種です。蘇陽病院では月・火・金に一番診察室で外来診察を担当しています。そして、水曜の午前中に胃カメラや超音波といった検査を、午後には北部診療所と往診を担当しています。特にどの臓器専門というのはありませんが、しいて言うなら専門は整形外科と内科です。今後,骨粗鬆症の治療に重点をおいて診ていこうと考えています。趣味はハンドボール(上手い?)とスノーボード(下手!)です。どうぞ宜しくお願いします。  早いもので蘇陽病院の事務長に就任しまして三ヶ月が過ぎました。行政事務経験の中で始めての特殊な事務経験となり、この三ヶ月間医療用語の理解に四苦八苦し、電子辞書片手に職務に専念しています。今、公立病院は全国的に見ましても大変厳しい状況下にあり、経営・運営面におきまして正念場を迎えています。蘇陽病院におきましては、昨年度病院機能評価の認定を受け地域にとってなくてはならない病院として高い評価を受けています。今後は町民の健康保持に努めながら、運営の健全化に努めてまいりたいと思っていますので、前任者の角中事務長同様よろしくお願い致します。

早いもので蘇陽病院の事務長に就任しまして三ヶ月が過ぎました。行政事務経験の中で始めての特殊な事務経験となり、この三ヶ月間医療用語の理解に四苦八苦し、電子辞書片手に職務に専念しています。今、公立病院は全国的に見ましても大変厳しい状況下にあり、経営・運営面におきまして正念場を迎えています。蘇陽病院におきましては、昨年度病院機能評価の認定を受け地域にとってなくてはならない病院として高い評価を受けています。今後は町民の健康保持に努めながら、運営の健全化に努めてまいりたいと思っていますので、前任者の角中事務長同様よろしくお願い致します。  七月八日(土曜日)午前九時から十二時まで、馬見原公民館ホールに於いて、職員五十五名参加の下、また今回は甲斐利幸町長にもご出席いただき、第十三回院内学会を開催致しました。今年は、六分という限られた時間の中で、各部署から九つの発表がありました。急な発表はできず、日頃の着実な仕事ぶりと研究心の表れが、文章となり言葉となって表現された学会でした。その後、特別講演に日本赤十字熊本病院副院長・山根隆明先生をお招きし、「腹部外傷について」と題して御講演いただきました。山都町にたった一つの救急告示病院となり、今まさに必要な知識を、たくさんの貴重な写真や資料を通して解説いただき貴重な一日となりました。

七月八日(土曜日)午前九時から十二時まで、馬見原公民館ホールに於いて、職員五十五名参加の下、また今回は甲斐利幸町長にもご出席いただき、第十三回院内学会を開催致しました。今年は、六分という限られた時間の中で、各部署から九つの発表がありました。急な発表はできず、日頃の着実な仕事ぶりと研究心の表れが、文章となり言葉となって表現された学会でした。その後、特別講演に日本赤十字熊本病院副院長・山根隆明先生をお招きし、「腹部外傷について」と題して御講演いただきました。山都町にたった一つの救急告示病院となり、今まさに必要な知識を、たくさんの貴重な写真や資料を通して解説いただき貴重な一日となりました。

蘇陽中学校三年生の福祉体験学習を六月二十二日(木)二十三日(金)の二日間実施致しました。今回は将来ナースを目指している境さん、薬剤師か福祉関係に携わりたいという甲斐君、よく怪我をして病院にくるので、もっと病院の事が知りたい、将来は医師を目指したいという今村君の三名です。訪問看護や在介センターの業務内容、療養病棟での入浴・食事介助の実施で一日目が終了しましたが、学校での勉強と違い大変疲れた様子でした。反省会の中で、「自分の体は洗いやすいが、人の身体を洗うのはどのくらいの力で、どこから洗えばいいのか、大変難しかった」「食事介助で口に入れるタイミングがわからなかった」「量はどれくらい食べてもらえばいいのかわからなかった」「簡単そうに見えたが、見るとやるとではまったく違った」という言葉がきかれました。二日目少し笑顔があり余裕もみられ、食事介助も一日目と違いスムーズにできたようでした。二日間大変お疲れ様でした。三人の夢がかなう事を期待しております。又、今年初めて七月の三日間看護師を目指されている矢部高校の生徒さんが見えられました。今後、少しでも力になれるように、私達も協力していきたいと思います。これからも、よろしくお願いいたします。

蘇陽中学校三年生の福祉体験学習を六月二十二日(木)二十三日(金)の二日間実施致しました。今回は将来ナースを目指している境さん、薬剤師か福祉関係に携わりたいという甲斐君、よく怪我をして病院にくるので、もっと病院の事が知りたい、将来は医師を目指したいという今村君の三名です。訪問看護や在介センターの業務内容、療養病棟での入浴・食事介助の実施で一日目が終了しましたが、学校での勉強と違い大変疲れた様子でした。反省会の中で、「自分の体は洗いやすいが、人の身体を洗うのはどのくらいの力で、どこから洗えばいいのか、大変難しかった」「食事介助で口に入れるタイミングがわからなかった」「量はどれくらい食べてもらえばいいのかわからなかった」「簡単そうに見えたが、見るとやるとではまったく違った」という言葉がきかれました。二日目少し笑顔があり余裕もみられ、食事介助も一日目と違いスムーズにできたようでした。二日間大変お疲れ様でした。三人の夢がかなう事を期待しております。又、今年初めて七月の三日間看護師を目指されている矢部高校の生徒さんが見えられました。今後、少しでも力になれるように、私達も協力していきたいと思います。これからも、よろしくお願いいたします。

みなさんは毎年、検診を受けていますか。当院でも毎年人間ドックを行っています。主なものとしては ①二十歳から五歳刻みで行う節目ドック ②国民健康保険から七割の補助がでる国保ドック ③共済組合から補助がでる共済ドック ④当院固有の個別ドックがあります。内容は、身長・体重、血圧、血液検査(肝機能・腎機能・糖尿病・高脂血症など)、上部・下部内視鏡、超音波、眼底、心電図、乳癌・子宮癌検診、歯科検診などなど、充実しております。節目ドックだけでも平成十六年には約六十名、平成十七年は約八十名が受診され、本年は国保ドックと合わせると百二十三名が受診されております。オプション検査(頭部MRI・胸部CT・脈波検査)も用意しており、また一泊コースも準備しております。みなさんも是非、一度当院の人間ドックを受けられてはいかがでしょうか。

みなさんは毎年、検診を受けていますか。当院でも毎年人間ドックを行っています。主なものとしては ①二十歳から五歳刻みで行う節目ドック ②国民健康保険から七割の補助がでる国保ドック ③共済組合から補助がでる共済ドック ④当院固有の個別ドックがあります。内容は、身長・体重、血圧、血液検査(肝機能・腎機能・糖尿病・高脂血症など)、上部・下部内視鏡、超音波、眼底、心電図、乳癌・子宮癌検診、歯科検診などなど、充実しております。節目ドックだけでも平成十六年には約六十名、平成十七年は約八十名が受診され、本年は国保ドックと合わせると百二十三名が受診されております。オプション検査(頭部MRI・胸部CT・脈波検査)も用意しており、また一泊コースも準備しております。みなさんも是非、一度当院の人間ドックを受けられてはいかがでしょうか。

皆様こんにちは、山都町は美しい紅葉の季節ですが、如何おすごしでしょうか?さて、既にマスコミ等を通じてご存知のことと思いますが、本年六月に医療改革関連法案が成立しました。この法案は六兆円もの医療費の削減、とくに社会保障費の削減を狙ったものですが、削減分をそっくり患者負担、病院負担に置き換えるものです。即ち、これは、患者様の病院受診を抑制し、その結果、病む人の生命を脅かすことになります。法案の一つに、二〇一三年までに介護療養病棟を廃止する、とありますが、つまり、現在入院中の患者様を強制退院させ、自宅もしくは有料老人ホーム等に移してしまおうとする、病人切り捨てととれるものです。どれもこれも国民を無視した法ばかりですが、しかし、愚痴ばかり言って

皆様こんにちは、山都町は美しい紅葉の季節ですが、如何おすごしでしょうか?さて、既にマスコミ等を通じてご存知のことと思いますが、本年六月に医療改革関連法案が成立しました。この法案は六兆円もの医療費の削減、とくに社会保障費の削減を狙ったものですが、削減分をそっくり患者負担、病院負担に置き換えるものです。即ち、これは、患者様の病院受診を抑制し、その結果、病む人の生命を脅かすことになります。法案の一つに、二〇一三年までに介護療養病棟を廃止する、とありますが、つまり、現在入院中の患者様を強制退院させ、自宅もしくは有料老人ホーム等に移してしまおうとする、病人切り捨てととれるものです。どれもこれも国民を無視した法ばかりですが、しかし、愚痴ばかり言って もはじまりません。知恵を出し合って難局をのりこえねばならないと思います。当院では直ちに、検討会を重ね、その結果、療養病棟を一般病棟に転換することができました。これで、現在入院中のみなさまは、今まで同様継続入院できることとなり、更に、病院経営にもプラスとなることが確認できました。病院職員の忙しさは増大しますが、皆、団結してがんばる覚悟です。将来、更に、多くの法案が出てくることが予想されますが、当院は自治体病院として、上質の地域医療を確保するため、一層努力する所存です。皆様のご理解とご指導、宜しくおねがいいたします。

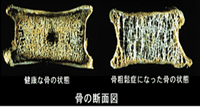

もはじまりません。知恵を出し合って難局をのりこえねばならないと思います。当院では直ちに、検討会を重ね、その結果、療養病棟を一般病棟に転換することができました。これで、現在入院中のみなさまは、今まで同様継続入院できることとなり、更に、病院経営にもプラスとなることが確認できました。病院職員の忙しさは増大しますが、皆、団結してがんばる覚悟です。将来、更に、多くの法案が出てくることが予想されますが、当院は自治体病院として、上質の地域医療を確保するため、一層努力する所存です。皆様のご理解とご指導、宜しくおねがいいたします。  骨がスカスカになってもろくなると骨折しやすくなります.。それを骨粗鬆症(こつそしょうしょう)と言います。年をとると骨を作る働きが低下し、男性は七十~八十代で低下しますが,女性はもっと早く五十代から起こります。おじいちゃんよりもおばあちゃんのほうが、腰が曲がりやすく背が縮むことが多いのです。骨粗鬆症自体には症状はありませ

骨がスカスカになってもろくなると骨折しやすくなります.。それを骨粗鬆症(こつそしょうしょう)と言います。年をとると骨を作る働きが低下し、男性は七十~八十代で低下しますが,女性はもっと早く五十代から起こります。おじいちゃんよりもおばあちゃんのほうが、腰が曲がりやすく背が縮むことが多いのです。骨粗鬆症自体には症状はありませ んが、背骨が曲がって腰痛が出てきたり、背が縮んできたりします。腰が曲がると胸やおなかの内臓を圧迫してくることもあります.また転んで骨を折った人は繰り返し易いです。老人が骨折しやすい場所は腰の骨,股関節,肩,手首です。骨粗鬆症は今では健康診断の項目に入っています。骨が丈夫な人は活動的で栄養(カルシウム…乳製品,大豆製品,魚介類など)を取ってきた人です。足りない人は薬で補充します.骨折しないためには転ばないようにすることも大事です。

んが、背骨が曲がって腰痛が出てきたり、背が縮んできたりします。腰が曲がると胸やおなかの内臓を圧迫してくることもあります.また転んで骨を折った人は繰り返し易いです。老人が骨折しやすい場所は腰の骨,股関節,肩,手首です。骨粗鬆症は今では健康診断の項目に入っています。骨が丈夫な人は活動的で栄養(カルシウム…乳製品,大豆製品,魚介類など)を取ってきた人です。足りない人は薬で補充します.骨折しないためには転ばないようにすることも大事です。 十月十三・十四日の二日間、広島国際会議場において、全国国保地域医療学会が行われ当院より池田院長以下、竹岡調理師、恒吉放射線技師、二宮主事、看護科より工藤看護師、藤本看護師そして私の計七名が参加致しました。この学会は、国民健康保険診療施設関係者が参集し、地域医療及び地域包括ケアについて、相互理解と研鑽を図ることを目的としています。当院からも常日頃より取り組んできた研究について、三題の演題を発表致しました。工藤洋子看護師より、「へき地の病院における小児外科手術と看護師の関わり」について、藤本喜美子看護師より、「生涯高カロリー栄養が必要な患者様への取り組み クローン病患者の在宅栄養管理」について、私が「当院におけるC型慢性肝炎治療の現況 第五報 HTLVー1重複感染の臨床的検討及び看護科の取り組み」について口演発表しました。発表に対し高い評価を頂き「続報をお願います。」と言った意見も聞かれ充実した発表でした。田舎の小規模の病院ではありますが、常に全国レベルにある発表であることを確信して帰ってきました。その他特別講演や国保直診開設者サミットなど多くの基調発言を聞くことが出来ました。今回の学会で学んだ内容を地域の皆様に対し、総合的なサービスの向上に繋げる、さらなる努力を続けたいと考えます。

十月十三・十四日の二日間、広島国際会議場において、全国国保地域医療学会が行われ当院より池田院長以下、竹岡調理師、恒吉放射線技師、二宮主事、看護科より工藤看護師、藤本看護師そして私の計七名が参加致しました。この学会は、国民健康保険診療施設関係者が参集し、地域医療及び地域包括ケアについて、相互理解と研鑽を図ることを目的としています。当院からも常日頃より取り組んできた研究について、三題の演題を発表致しました。工藤洋子看護師より、「へき地の病院における小児外科手術と看護師の関わり」について、藤本喜美子看護師より、「生涯高カロリー栄養が必要な患者様への取り組み クローン病患者の在宅栄養管理」について、私が「当院におけるC型慢性肝炎治療の現況 第五報 HTLVー1重複感染の臨床的検討及び看護科の取り組み」について口演発表しました。発表に対し高い評価を頂き「続報をお願います。」と言った意見も聞かれ充実した発表でした。田舎の小規模の病院ではありますが、常に全国レベルにある発表であることを確信して帰ってきました。その他特別講演や国保直診開設者サミットなど多くの基調発言を聞くことが出来ました。今回の学会で学んだ内容を地域の皆様に対し、総合的なサービスの向上に繋げる、さらなる努力を続けたいと考えます。

インフルエンザは、初冬から春先にかけて流行します。Aソ連型・A香港型・B型の三種類が同時に、あるいは混在して、それぞれが毎年少しずつ変異しながら流行を続けています。インフルエンザに罹患すると、肺炎、気管支炎のほか、脳症、心筋炎、中耳炎などの合併症もあり、大きな被害や生命の危険性もあるため、決して軽い病気ではありません。ワクチン接種により、罹患しにくくなり症状の重症化を抑えることが出来るため、接種を勧められています。ただし、ワクチンは極微量の鶏卵由来成分が残存するため、アレルギー症状がまれに起こることもあります。卵アレルギーの人は接種要注意者に該当しますので御注意下さい。

インフルエンザは、初冬から春先にかけて流行します。Aソ連型・A香港型・B型の三種類が同時に、あるいは混在して、それぞれが毎年少しずつ変異しながら流行を続けています。インフルエンザに罹患すると、肺炎、気管支炎のほか、脳症、心筋炎、中耳炎などの合併症もあり、大きな被害や生命の危険性もあるため、決して軽い病気ではありません。ワクチン接種により、罹患しにくくなり症状の重症化を抑えることが出来るため、接種を勧められています。ただし、ワクチンは極微量の鶏卵由来成分が残存するため、アレルギー症状がまれに起こることもあります。卵アレルギーの人は接種要注意者に該当しますので御注意下さい。 リハビリテーションの本来の意味は、社会復帰や更正するという意味があり医学的なことだけではなく、社会的・経済的な意味合いもありとても広い範囲を示す言葉です。今回は理学療法についてお話したいと思います。理学療法は、身体に障害がある方に対してその障害されている動作能力の改善を目的に温熱・寒冷・電気・光線・力・運動など物理的なものを用いて治療を行う治療法です。例えば、歩行が困難な方の対してはまず歩けない原因が何かを探ります。痛みなのか、筋肉が弱いからなのか、関節が動かないからか・・原因によって治療も変わります。痛みに対しては、温熱や電気などで痛みを和らげ、筋力低下に対しては運動で筋力をつけ、関節の動きはストレッチ運動を行ってやわらかくします。このようにいろいろな原因を解決して歩行などの動作を行いやすくし、生活が楽に行えるように治療を行うのが理学療法です。他にも作業療法や言語療法などの治療法があります。受けて見られたい方はぜひ、一度医師やリハビリスタッフにお気軽にご相談ください。

リハビリテーションの本来の意味は、社会復帰や更正するという意味があり医学的なことだけではなく、社会的・経済的な意味合いもありとても広い範囲を示す言葉です。今回は理学療法についてお話したいと思います。理学療法は、身体に障害がある方に対してその障害されている動作能力の改善を目的に温熱・寒冷・電気・光線・力・運動など物理的なものを用いて治療を行う治療法です。例えば、歩行が困難な方の対してはまず歩けない原因が何かを探ります。痛みなのか、筋肉が弱いからなのか、関節が動かないからか・・原因によって治療も変わります。痛みに対しては、温熱や電気などで痛みを和らげ、筋力低下に対しては運動で筋力をつけ、関節の動きはストレッチ運動を行ってやわらかくします。このようにいろいろな原因を解決して歩行などの動作を行いやすくし、生活が楽に行えるように治療を行うのが理学療法です。他にも作業療法や言語療法などの治療法があります。受けて見られたい方はぜひ、一度医師やリハビリスタッフにお気軽にご相談ください。 佐藤ミユキ様百歳のお誕生日おめでとうございます。明治三十九年旧蘇陽町玉目で六人兄弟の五番目として生まれ、七人の子供に恵まれ農業一筋で働いて来られました。九十歳でご主人が他界され、九十三歳で軽い脳梗塞となり、九十四歳までわらびやゼンマイ採りや、大好きな牛養いをされていました。その後、入退院を繰り返し、九十七歳に再度の脳梗塞で入院生活が始まりました。現

佐藤ミユキ様百歳のお誕生日おめでとうございます。明治三十九年旧蘇陽町玉目で六人兄弟の五番目として生まれ、七人の子供に恵まれ農業一筋で働いて来られました。九十歳でご主人が他界され、九十三歳で軽い脳梗塞となり、九十四歳までわらびやゼンマイ採りや、大好きな牛養いをされていました。その後、入退院を繰り返し、九十七歳に再度の脳梗塞で入院生活が始まりました。現 在は拘縮予防のリハビリと胃ろうチュウブより栄養補給をしています。色白で頬をピンク色にして気分の良いときは話しかけに開眼し、返事されてお元気です。長男の誠様に長寿の秘訣を聞きました。「皆農家で、肉、魚は食べず野菜が好き。仕事は一時も休みません。」さらに「牛が大好きでのメス牛と一緒に嫁いだため、お陰で佐藤家が栄えました。」と笑って話して下さいました。

在は拘縮予防のリハビリと胃ろうチュウブより栄養補給をしています。色白で頬をピンク色にして気分の良いときは話しかけに開眼し、返事されてお元気です。長男の誠様に長寿の秘訣を聞きました。「皆農家で、肉、魚は食べず野菜が好き。仕事は一時も休みません。」さらに「牛が大好きでのメス牛と一緒に嫁いだため、お陰で佐藤家が栄えました。」と笑って話して下さいました。 去る十月三日、福井県越前町より本院への「病院視察研修」に来院されたのは、越前町国民健康保険織田病院の島田院長先生以下、四名の方々です。これは、看護職の専門誌「看護部マネジメント」に病院機能評価受審から認定に至る本院の取組みが「小規模病院の大きな挑戦」というタイトルで特集記事として紹介され、それを本院と同じくらいの病院規模の織田病院の方が読まれて、「是非、詳しい話を聞かせて欲しい。」ということで、今回の研修となったものです。四名の方々は、熱心に質問され、院内見学や準備書類の確認など、予定時間を越えて充実した研修となりました。本院としても、院内体制見直し等の良い機会となりました。

去る十月三日、福井県越前町より本院への「病院視察研修」に来院されたのは、越前町国民健康保険織田病院の島田院長先生以下、四名の方々です。これは、看護職の専門誌「看護部マネジメント」に病院機能評価受審から認定に至る本院の取組みが「小規模病院の大きな挑戦」というタイトルで特集記事として紹介され、それを本院と同じくらいの病院規模の織田病院の方が読まれて、「是非、詳しい話を聞かせて欲しい。」ということで、今回の研修となったものです。四名の方々は、熱心に質問され、院内見学や準備書類の確認など、予定時間を越えて充実した研修となりました。本院としても、院内体制見直し等の良い機会となりました。